Топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации. Проблемы разработки и предложения по их решению

Fuel and energy balances of subjects of the Russian Federation. The problems of elaboration and proposals for their solutions

N. V. Antonov, Candidate of Economics, Head of Electricity Use and Fuel and Energy Balances Department, ETS-Energo LLC, Member of the Science and Methodology Council of the Federal State Statistics Service; E. A. Chicherov, Candidate of Economics, Associate Professor of Electrical Power Systems Department, SRI «MPEI»; V. A. Shilin, Candidate of Economics, Associate Professor of Electrical Power Systems Department, SRI «MPEI»

Keywords: fuel and energy balance (FEB), types of economic activities (TEA), energy consumption of regions, fuel and energy resources (FER), municipalities

Implementation of the Federal law № 172-FZ and consideration of the course adopted by the national government towards «additional gasification» require elaboration of reporting and target future energy balances. Fuel and energy balances must be prepared in each region of the country on the basis of order of the Ministry of Energy of Russia № 1169. The basis for development of target FEBs are the reporting retrospective balances. based on many years of our experience, we will point at some problems with elaboration of reporting and target FEBs, and prepare proposals on improvement of the «Procedure of preparation of fuel and energy balances of subjects of the Russian Federation, municipalities» (see order of the Ministry of Energy of Russia № 1169).

В рамках исполнения федерального закона № 172-ФЗ и в условиях принятого правительством страны курса на «догазификацию» необходимо формирование отчетных и целевых энергобалансов на перспективу. Топливно-энергетические балансы должны разрабатываться в каждом из регионов страны на основе приказа Минэнерго № 1169. Основой разработки целевых ТЭБ являются отчетные ретроспективные балансы. Основываясь на своем многолетнем опыте, укажем на некоторые проблемы при формировании отчетных и целевых ТЭБ, а также сформулируем предложения по совершенствованию «Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (см. приказ Минэнерго России № 1169).

Топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации. Проблемы разработки и предложения по их решению1

В рамках исполнения федерального закона № 172-ФЗ2 и в условиях принятого правительством страны курса на «догазификацию» необходимо формирование отчетных и целевых энергобалансов на перспективу. Топливно-энергетические балансы должны разрабатываться в каждом из регионов страны на основе приказа Минэнерго № 11693. Базой разработки целевых ТЭБ являются отчетные ретроспективные балансы. Основываясь на своем многолетнем опыте, укажем на некоторые проблемы при формировании отчетных и целевых ТЭБ, а также сформулируем предложения по совершенствованию Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (см. приказ Минэнерго № 1169).

Рекомендации по внесению изменений в Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (далее – Порядок)

Приказ Минэнерго России № 1169 требует доработки по целому ряду пунктов, касающихся формирования отчетных ТЭБ. По нашему мнению, следует:

- Устранить несоответствие п. 28 и Приложения № 1 в части структуры промышленности, приводимой в таблице ТЭБ.

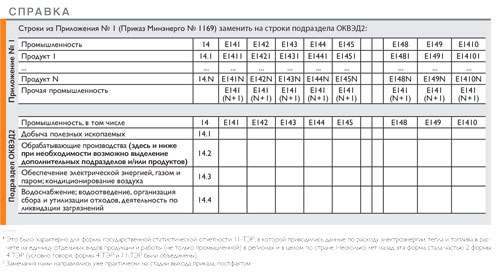

В п. 28 Порядка верно приводится требование деления промышленности на сегменты в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), на который перешла отечественная статистика с отчетности за 2017 год. Однако в Приложении № 1 к Порядку в качестве образца дается неудачная, на наш взгляд, структура промышленности (такая же неудачная, как и в предыдущем аналогичном приказе Минэнерго России № 600). Дело в том, что приведенная структура промышленности ориентирована не на виды экономической деятельности (ВЭД), а на продукты в номенклатуре производства («продукт 1», «продукт 2» и т. д.)4.

Возможно, это оправданно для регионов, в энергопотреблении которых преобладают отрасли тяжелой промышленности. Например для Вологодской области с ее производством чугуна и стали, а также химических веществ, прежде всего удобрений, на которые в совокупности приходится до половины энергопотребления области, или для Мурманской области, где в полном энергопотреблении преобладает (30–35 %) добыча металлических руд и связанная с ней металлургия. Но в России таких субъектов Федерации не более трети общего числа (ориентировочно 26–28 из 89). И нужно понимать, что часть из них со своими энергоемкими «энергетическими» продуктами (например, два нефтеперерабатывающих завода в Ярославской области), скорее всего, попадет в ТЭБ сектора трансформации, для которого, как мы видим, деление на продукты Порядком уже не предусмотрено.

Однако более важно другое: структура по продуктам не может быть связана ни с отчетными, ни с перспективными общеэкономическими показателями развития регионов (например, индексами производств и другими в своей основе стоимостными параметрами), которые формируются в структуре видов экономической деятельности/ОКВЭД и которые часто являются основой прогнозирования в регионах.

Добавим, что при ориентации на структуру потребления обрабатывающей промышленности по продуктам (в силу особенностей бывшей 11-ТЭР и действующей формы 4-ТЭР) охват потребления составит только 35–40 % по теплу и 25–30 % по электроэнергии. Это в целом по стране. По другим энергоресурсам схожие цифры, а в отдельных регионах охват будет еще ниже: например, в Москве – только 25 %. Все остальное уйдет в остаток и будет указано в Приложении № 1 строкой «Прочая промышленность», что является своего рода искажением действительности.

Возможно, такое неудачное представление структуры явилось следствием ограниченности участия в подготовке первого приказа Минэнерго России № 600 по формированию ТЭБ специалистов Росстата и других заинтересованных организаций5, в связи с чем разработчики приказа не были осведомлены о наличии в государственной статистической отчетности по форме 4-ТЭР/11-ТЭР информации по отдельным ВЭД, а не только ее сводной формы. А эта неудачная структура ТЭБ из приказа Минэнерго России от 14 декабря 2011 года № 600 была механически перенесена в Приложение № 1 к Порядку.

Учитывая вышесказанное, предлагаем строки в Приложении № 1 к Порядку заменить на строки, соответствующие подразделам ОКВЭД2 (см. cправку). Если в процессе разработки ТЭБ в сегменте промышленности потребуется выделение какой-то энергоемкой продукции (например, в случае наличия по ней прогнозных показателей выпуска), то разработчик может осуществить такое выделение дополнительно внутри самого подраздела ВЭД, как то указано в предлагаемой редакции таблицы.

- Заменить в п. 30 и в Приложении № 1 названиеВЭД.

Название ВЭД «Транспорт и связь» (это классификатор ОКВЭД1, действовавший в период с 2005 по 2016 год) следует заменить на название «Транспортировка и хранение» (согласно действующему ОКВЭД2).

- Для однозначного толкования перечислить в п. 31все ВЭД, которые формируют группировку «Сфера услуг».

А именно: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечения», «Предоставление прочих видов услуг» (хотя обычно в отчетных формах 4-ТЭР представляются не все эти ВЭД по отдельности, а даются в том числе и агрегаты) – либо, что более корректно, озаглавить эту строку как «Прочие виды деятельности (сфера услуг)».

- Изменить формулировку п. 32.

В п. 32 Порядка говорится о расходе топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) населением только в жилищном фонде: «…на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение жилищного фонда».

Предполагаем, что авторы Порядка стремились указанием на жилищный фонд охватить потребление энергоресурсов как в квартирах, так и на общедомовые нужды. Однако, строго говоря, за рамками этого определения остается часть расхода энергии потребителями, приравненными к населению. Помимо общедомовых нужд (в жилищном фонде) этот расход включает в себя потребление электроэнергии в гаражах, религиозными организациями, учреждениями пенитенциарной системы, садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами. Например, в Москве в расходе электроэнергии по группе «Население и приравненные к нему потребители» он составляет около 3 %.

Но более важно другое: по логике, в п. 32 (и соответствующей строке ТЭБ) необходимо учитывать и расход ТЭР при эксплуатации личного автотранспорта, а также хладоснабжение (кондиционирование). Расход нефтепродуктов на работу личного автотранспорта составляет значительные величины в общем потреблении ТЭР регионов (например, в Москве – до 15–20 % от полного потребления, в Санкт-Петербурге – 15–16 %, в Ленинградской области – 5–6 %). Его традиционно указывает государственная статистическая отчетность по форме 4-ТЭР в отдельной графе «Отпущено (продано) населению». К этому в ближайшем будущем в ощутимых объемах добавится, по-видимому, и расход электроэнергии на зарядку личного электротранспорта.

Формулировка представляется не вполне удачной и с другой точки зрения. В ней идет смешение понятий а) процесса энергоснабжения и б) направлений расхода энергоресурсов в жилищном фонде. Последнему соответствует (правда, в более расширенном виде) общепринятое со времен СССР деление расхода энергии в жилищном фонде «…на нужды освещения, пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения, хладоснабжения и работу прочих бытовых электроприборов»6.

Пока у нас нет готовой четкой формулировки п. 32, но, сохраняя основу имеющегося текста данного пункта, предлагаем следующую интерпретацию: «п. 32. В строке баланса “Население” учитываются данные о потреблении им ТЭР на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение, хладоснабжение (кондиционирование), электроснабжение и газоснабжение жилищного фонда и эксплуатацию личного транспорта».

При этом графы7 Приложения 1 (а также данные формы 4-ТЭР) уже содержат указание на все необходимые виды энергоресурсов, которые отпускаются населению того или иного региона.

- Изменить формулировку п. 33.

В п. 33 сказано об учете данных по расходу энергоресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды только «…на технологические нужды в химической или иной промышленности…». В реальности они расходуются на эти цели и в других секторах экономики (по другим ВЭД), хотя по ним расход относительно невелик и в целом по стране не превышает ориентировочно 5–7 млн т у. т.

Предлагаем изменить п. 33: «В строке баланса “Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды” указываются данные о потреблении ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды суммой по всем ВЭД в регионе». Такой подход поможет указать в балансе весь объем топлива, расходуемого на неэнергетические цели. Если есть необходимость выделить в регионе с развитой химической промышленностью, нефтепереработкой, коксовым производством, добычей полезных ископаемых именно эти производства, то разработчик ТЭБ может это сделать самостоятельно дополнительно.

- Заменить понятия в ПриказеМинэнерго № 1169.

Возможно, стоит переходить от понятия «топливно-энергетические ресурсы» к «энергоресурсам», а от «топливно-энергетического баланса» к «энергобалансу», как справедливо было указано еще в брошюре, выпущенной АН СССР [1], а также в соответствие с общепринятой международной практикой.

Неудачным и путающим является термин «первичная энергия» («Потребление первичной энергии», п. 20 Порядка, и строка 5 Приложения 1 к Порядку). Могут ли быть первичными энергоресурсами, например, нефтепродукты, являющиеся результатом глубокой переработки природного, первичного (то есть взятого из природы напрямую) энергоресурса, или продукты термической переработки угля? Ими являются уголь, природный газ, нефть. Видимо, именно для строгого соответствия русскому языку, его смысловым понятиям к подготовке упомянутого издания АН СССР (как и прочих терминологических изданий того времени) были привлечены специалисты Института русского языка АН СССР, что указано в аннотации к [1]. Предлагаем поменять название строки «Потребление первичной энергии» в действующем Порядке на «Потребление энергоресурсов» либо «Ресурсы для потребления».

- Ненадежность данных в форме № 1-вывоз, указанной в качестве источника информации в п. 43.

Использование данных формы № 1-вывоз в настоящее время, да и в прошлые годы ненадежно, а в некоторых случаях бессмысленно. Баланс ввоза-вывоза энергоресурсов – одно из самых слабых мест в построении ТЭБ. Иногда по данным этой формы были примеры поставки дальневосточного угля на миллионы тонн в Москву. В 2023 году поставки угля из Кемеровской области в Москву составили, по данным этой формы, 7,6 млн т. Понятно, что их в столице никто не видел и не использовал, так как этот уголь никто не повезет на такие расстояния и в таких объемах московским потребителям.

Другой пример – поставка природного газа. «Входными воротами» данных поставок в 2023 году на более чем 171 млрд м3 (более половины всех поставок внутри России) является, как несложно догадаться, Санкт-Петербург: в силу регистрации там как юридического лица ПАО «Газпром», а может быть, и других, мелких газодобывающих компаний. Все это определяется расхождением мест регистрации субъектов энергорынка и мест их фактической деятельности на территории страны.

Предложение по решению проблемы ограничения доступности статистической информации для формирования ТЭБ

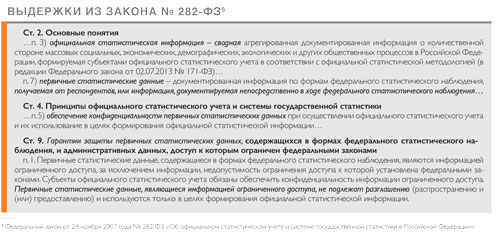

Важнейшей проблемой для формирования ТЭБ остаются ограничения на статистическую информацию, которую в силу ее конфиденциальности органы государственной статистики не могут предоставить разработчикам. Ограничения налагает федеральный закон № 282-ФЗ8, в самих положениях которого эти ограничения на агрегированную по субъекту РФ статистическую информацию, как нам представляется, неочевидны (см. Выдержки из закона № 282-ФЗ).

Из опыта формирования ТЭБ Москвы отметим, на наш взгляд, необоснованные отказы от предоставления агрегированной информации органами ФАС России по форме № 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей» и Минэнерго России (в лице РЭА) по форме 4.1 «Сведения о работе тепловой электростанции». Отказ обосновывался тем, что они содержат первичную форму отчетности и тем самым подпадают под законодательные ограничения. Однако запрос делался на агрегированную информацию по источникам энергии в целом по данному субъекту РФ, которая в большинстве случаев априори конфиденциальной быть не может именно в силу своей агрегации (под ограничения подпадает информация, если ее предоставляют в регионе по 1–3 потребителям или производителям энергии в совокупности, в Москве их как минимум 9).

В связи с этим необходимо решение проблемы доступа к энергетической статистике (имеющей ограничения в рамках указанного закона) органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за разработку ТЭБ субъектов РФ, на основании официальных запросов. Было бы верно закрепить такие обязательства в нормативно-правовом поле.

Также в связи с наличием основания для доступа органов исполнительной власти субъектов РФ к исходной информации для разработки ТЭБ предлагаем Комитету Государственной Думы по энергетике и/или Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» инициировать соответствующее обращение в Минэнерго России, ФАС России и органы госстатистики Российской Федерации.

Верификация и дополнение форм статистической отчетности данными, полученными от основных субъектов энергорынка

На основании опыта разработки отчетных ТЭБ столицы, которая по масштабам энергопотребления и экономической жизни сопоставима с зарубежными государствами и является одним из самых крупных регионов России, можно отметить, что для качественной разработки отчетных ТЭБ обязательно требуется верификация и дополнение форм статистической отчетности данными, полученными от основных субъектов энергорынка рассматриваемого региона. Для этого необходима разработка и рассылка специальных запросных форм под эгидой соответствующих структурных подразделений правительств регионов.

Важность данной работы определяется тем, что действующие формы статистической отчетности не имеют полного охвата потребителей на территории региона (данные собираются обычно по крупным и средним предприятиям). Это вполне объяснимо, так как общее число респондентов достигает по Москве десятков тысяч, а по стране – нескольких сот тысяч. Подобная ежегодная практика была не по силам даже при плановой экономике СССР, где отчетные ТЭБ формировались раз в пять лет на основе ежегодных статистических форм с дополнительным заполнением весьма объемных специальных форм, нацеленных на ТЭБ.

Поправка в закон о теплоснабжении по смещению срока подготовки отчетного ТЭБ

Целесообразно внести поправку в федеральный закон №190-ФЗ9 «О теплоснабжении» для смещения срока подготовки отчетного ТЭБ субъекта Федерации с 1 октября года, следующего за отчетным, хотя бы на середину октября или лучше на конец этого месяца. Необходимость смещения срока связана с объективно оправданной практикой правки органами госстатистики сводной энергетической отчетности. Процесс корректировки длится в течение предыдущих месяцев вплоть до августа–сентября. Чаще всего это происходит в связи с неточностями ответов респондентов, которые приходится выявлять сотрудникам территориальных органов статистки (правки бывают весьма существенными).

Избыточность и необоснованность требований для формирования ТЭБ муниципальных образований

Требования по формированию ТЭБ муниципальных образований (МО), по крайней мере на данный момент, избыточны и необоснованны. По ним, скорее всего, бóльшая часть энергетической статистики будет почти полностью недоступна разработчикам в силу того, что здесь уже нет эффекта «агрегации» статистической информации на уровне региона и условия закона № 282-ФЗ полностью исключат доступ к статистической информации.

Непонятно, о каком уровне муниципальных образований идет речь в Порядке. Число муниципальных образований верхнего уровня в РФ в настоящее время превышает 2,3 тыс., а общее их количество, вплоть до сельских поселений, – более 17 тыс.

Если буквально следовать названию «Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», то неясна цель разработки отчетных ТЭБов на низовом уровне: что может дать их разработка, например, по 132 МО Москвы или по 188 МО в Ленинградской области, из которых очень много сельских? Или для муниципальных образований Севера России, где, например, для нефтегазодобывающих предприятий встает проблема разделения объемов добычи полезных ископаемых на месторождениях, расположенных на территории двух или более МО?

Трудно представить, что муниципальное образование (например, муниципальный район Москвы) будет осуществлять целевое планирование своего энергобаланса. В его пределах достаточно подключить несколько новых домов к теплосетям или обеспечить заявку на подключение потребителя от электросетевой организации, действующей чаще всего на уровне всей Москвы, с согласованием через общегородские программы. А сельское муниципальное образование в Ленинградской области с сотней индивидуальных и несколькими многоэтажными домами, в которых проживает менее 1–2 тыс. человек (их там четверть от общего числа) также должно разрабатывать ТЭБ? По-видимому, нужно ввести какие-то ограничения по необходимости разработки ТЭБ для муниципальных образований, учитывая их размер, доступность исходных данных, финансовые возможности и прочие особенности.

Очевидно также, что при целенаправленно проводимых ежегодных сокращениях персонала территориальных отделений Росстата, а также сокращении количества и содержания отчетных статистических форм дополнительный объем сбора информации в разрезе муниципалитетов неоправданно осложнит деятельность структурных подразделений Росстата по сбору и верификации информации, получаемой от респондентов. А такую работу, как уже было сказано, персонал Росстата вынужден проводить ежегодно.

Неясно также, на какой основе должен строиться для муниципальных образований прогнозный ТЭБ, хотя в законе о стратегическом планировании (закон № 172-ФЗ, ст. 11, п. 5, подпункт 3) говорится о прогнозах «…социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период». Но для них, насколько известно, такие общеэкономические прогнозы (в том числе в формате классификатора ОКВЭД, по подобию формы 2п Минэкономразвития России, являющиеся основой трехлетних бюджетных прогнозов), которые задают прогнозный горизонт, всерьез не разрабатываются, не говоря уже о десятилетнем горизонте планирования. В этих условиях все это выглядит избыточной работой и неоправданным мероприятием. Хотелось бы узнать, были ли разработаны ТЭБ каких-либо муниципальных образований за прошедшие годы.

Все это требует дополнительной серьезной проработки.

О разработке целевых топливно-энергетических балансов

Что касается второй части Порядка (Приказ Минэнерго № 1169), то заметим, что деятельность по разработке целевых топливно-энергетических балансов, по сути дела, является аналогом традиционных исследований/обоснований по выбору эффективных схем энергоснабжения регионов, которые велись в 1970–1990-х годах отраслевыми и академическими институтами по заказу Минэнерго, Госплана и Госагропрома СССР, Минтопэнерго России. Они выполнялись на основе подробных методик, базирующихся на большом массиве обобщенных фактических данных, от стоимости строительства электрических и газовых сетей (в расчете на квадратный километр территории) до обобщенных параметров стоимости котельных разной мощности для производственных и коммунально-бытовых нужд и доставки твердого и жидкого топлива потребителям в масштабах конкретных регионов, причем с оценкой не только экономических, но экологических и социальных последствий применения той или иной схемы энергоснабжения. Можно констатировать, что, как обычно, новое – это хорошо забытое старое. Но это уже тема другого обсуждения. И тем ценнее инициатива президента России, Государственной думы, Министерства энергетики РФ по разработке целевого ТЭБ. На наш взгляд, это один из ключевых «кирпичиков» в фундаменте системы комплексного планирования развития отраслей народного хозяйства страны.

Литература

- Сборник рекомендуемых терминов. Вып. 86. Энергетический баланс: Терминология / Под ред. акад. Л. А. Мелентьева. М.: Наука, 1973.

- Антонов Н. В., Агафонова Ю. В., Чичеров Е. А., Шилин В. А. Топливно-энергетический баланс – основа перспективного прогнозирования. Энергобаланс Москвы // Энергосбережение. 2020. № 5. С. 44–48.

- Антонов Н. В., Чичеров Е. А., Шилин В. А. Анализ динамики энергопотребления и энергоемкости валового регионального продукта Москвы // Энергосбережение. 2022. № 4. С. 46–51. № 5. С. 32–35.

1 Подготовлено на опыте формирования отчетных и прогнозных ТЭБ как в рамках отдельных титулов (для г. Москвы, Нижегородской области), так и при разработке региональных схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (Нижегородская, Владимирская, Вологодская, Самарская, Костромская, Ленинградская, Мурманская области, г. Москва), начиная с 2010 года.

2 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3 Приказ Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (в ред. от 26 марта 2024 года). Первая часть данного документа, касающаяся формирования отчетных ТЭБ, по сути дела является калькой с Приказа Минэнерго России от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

4 Это было характерно для формы государственной статистической отчетности 11-ТЭР, в которой приводились данные по расходу электроэнергии, тепла и топлива в рас-

чете на единицу отдельных видов продукции и работы (не только промышленной) в регионах и в целом по стране. Несколько лет назад эта форма стала частью 2 формы

4-ТЭР (условно говоря, формы 4-ТЭР и 11-ТЭР были объединены).

5 Замечания нами направлялись уже практически на стадии выхода приказа, постфактум.

6 Как это указывалось в ставших уже классическими работах по эффективности электрификации и энергоснабжению бытового сектора Г. С. Бокова, Е. И. Афанасьевой, Ю. М. Когана, Н. С. Куленова, В. М. Михайловой, А. С. Некрасова, Л. И. Татевосовой, работавших в ЭНИН им. Г. М. Кржижановского, Энергосетьпроекте, АКХ им. К. Д. Памфилова, Информэлектро и других организациях.

7 Предлагаем заменить в тексте Порядка понятие «столбец» на «графу». В тексте Порядка применяются термины «строка» и «столбец», а в статистике традиционно применяются термины «строка» и «графа», что соответствует «ГОСТ 7.32–2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 года № 367-ст) (ред. от 7 сентября 2005 года).

Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2025

pdf версия

pdf версия Статьи по теме

- Анализ изменения средневзвешенного периода эксплуатации теплопроводов в зависимости от объемов реконструкции тепловых сетей

Энергосбережение №2'2024 - Энергетический кризис – 43 года спустя

АВОК №6'2017 - Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в строительстве и ЖКХ России. Часть 1. Топливно-энергетические ресурсы и меры по повышению энергоэффективности экономики

Энергосбережение №5'2020 - О новой комплексной государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Энергосбережение №8'2023 - О новой комплексной государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Энергосбережение №1'2024 - Повышение энергоэффективности многоквартирных домов как способ экономии при растущих тарифах на энергоресурсы

Энергосбережение №1'2025 - Об электропотреблении инженерного оборудования, входящего в системы жизнеобеспечения зданий. Индивидуальный тепловой пункт

Энергосбережение №2'2025 - Энергопотребление регионов России. О реальной динамике и о качестве статистики

Энергосбережение №4'2016 - Энергопотребление регионов России. О реальной динамике и о качестве статистики

Энергосбережение №5'2016 - Изменение энергопотребления Москвы на фоне трансформации экономики: из века прошлого в век нынешний

Энергосбережение №8'2018

Подписка на журналы